近年のビジネスは、自社が集めたデータを客観的に分析することが重要です。データを分析して傾向をつかめれば、事業拡大や課題解決に役立てられます。

一方で、膨大なデータを前に「どのように分析すればよいのか」と悩む方も少なくありません。そこで本記事では、データ分析の手法に興味がある方に向けて、データ分析の基本的な意味やデータの種類、代表的な分析手法、進め方などについて解説します。

データ分析とは?

データ分析とは、収集したデータを処理・変換し、価値ある情報やビジネスに役立つ発見を導き出す作業です。データ分析によって、客観的な数値に基づく論理的な判断が可能になります。

データ分析を効果的に活用するには、目的と得られるメリットの理解が重要です。ここからは、データ分析の目的とメリットを解説します。

データ分析の目的:データを数値化

データ分析の目的は、分析後の内容を基に現状を把握することです。例えば、売上減少の原因を「不景気だから」と主観的に決めつけてしまうと、課題の解決策が出てきません。データ分析により、顧客層の変化や商品の価格設定が原因だったと判明する場合があります。

データ分析では、実例や目標数値をデータと比較・検証し、その差を問題点として特定します。次に、目標数値よりデータが低い原因の仮説を立て、改善方法の検討が必要です。

データ分析のメリット:現状を客観的に分析できる

データ分析のメリットは、統計的な手法を用いて、データの相関関係(複数の数値に関連性がある状態)や因果関係(1つの要素が原因で別の要素が生まれる状態)を高い精度で把握できることです。複数の数値の現状を把握することで、根拠に基づく判断が可能になります。

さらに、仮説の立案から検証までを短期間で繰り返し、ビジネスの成長を推進できる点もメリットです。

データの種類

データ分析を正しく行うには、データの種類への理解が欠かせません。データは主に「質的データ」と「量的データ」に分けられ、目的や分析手法との相性で使い分けが必要です。以下では、質的データと量的データの種類について解説します。

質的データ:種別を区別するためのデータ

質的データとは、種類を区別したデータで、数値で表されていても、大小や比率に関連性がない場合は質的データになります。

例えば、ECサイトで登録された顧客の居住地(都道府県名)・気象データ(天気)・商品の色などが質的データになります。

量的データ:数値化されているデータ

量的データとは、最初から数値表記されているデータを指し、売上金額・体重・温度などが該当します。量的データは、「間隔尺度」と「比例尺度」にも分類されます。

・間隔尺度:温度やテストの点数、西暦のように、「比率」ではなく「データ同士の差」に意味があるデータ

・比例尺度:重さや長さ、年齢などのように、「差」に加えて「0が何も存在しない状態」を意味し、「比率」にも意味があるデータ

データ分析のおすすめ手法7選

データ分析は、目的やデータの種類に応じて、最適な分析手法の選択が重要です。ここからは、ビジネスの現場で使われる代表的な7つのデータ分析手法を解説します。

クラスター分析:複数のデータを分類する

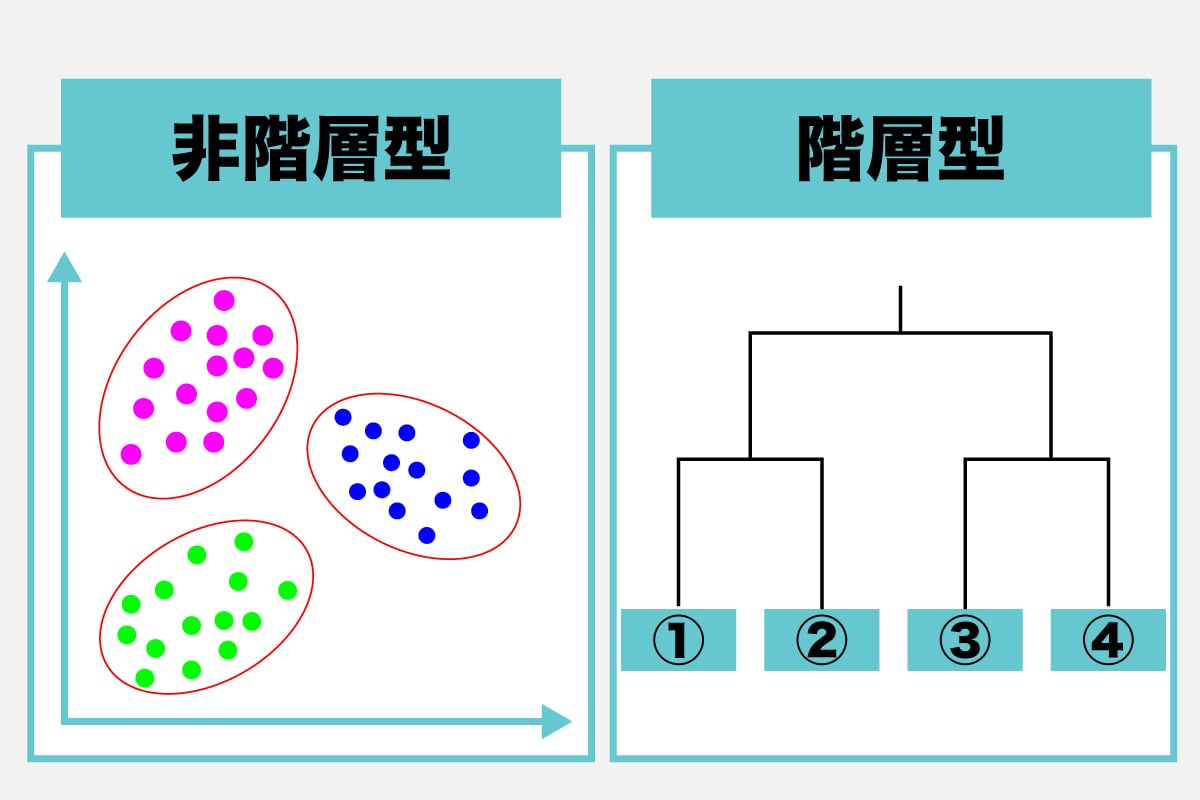

クラスター分析は、似た特徴を持つデータ同士をまとめる分析手法です。主に「階層型」と「非階層型」の2種類の方法があります。

・階層型:トーナメントのように段階的にデータを分ける方法

・非階層型:座標軸上に重心を求め、そこからグループ分けを行う方法

クラスター分析は、顧客を「購買行動」「年齢」「居住地」などで分類し、顧客の傾向や好みを分析してそれぞれ最適なキャンペーンや商品を提案する戦略に活用できます。

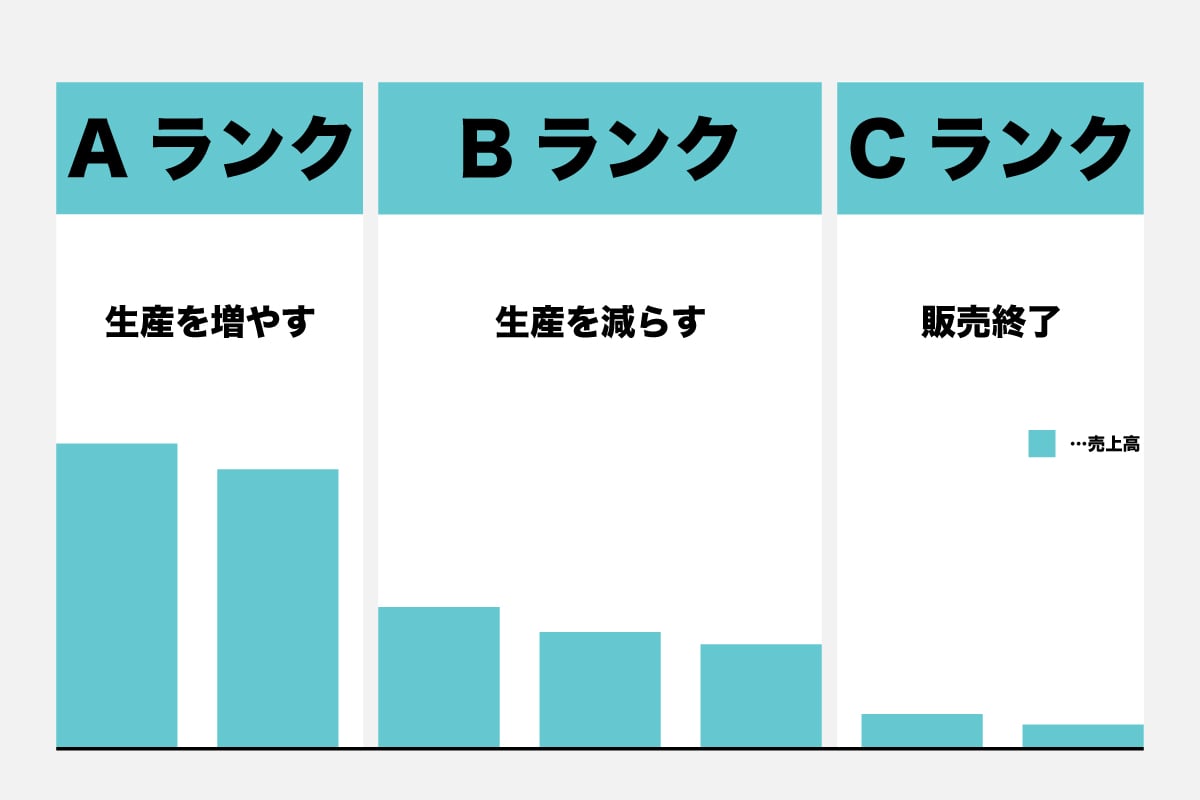

ABC分析:ランク付けして分析する

ABC分析は、データをA(良い)・B(普通)・C(悪い)の3つのランクに分ける分析手法です。売上データの分析に活用され、商品のランク付けによって売れ筋商品を特定できます。

例えば、売れ筋がAランクの商品は広告費や生産を増やして売上を伸ばし、あまり売れないCランクの商品は在庫を減らしてコストを最適化するといった戦略が可能です。また、生産の調整や在庫を減らす対応により、在庫管理の最適化が可能になります。

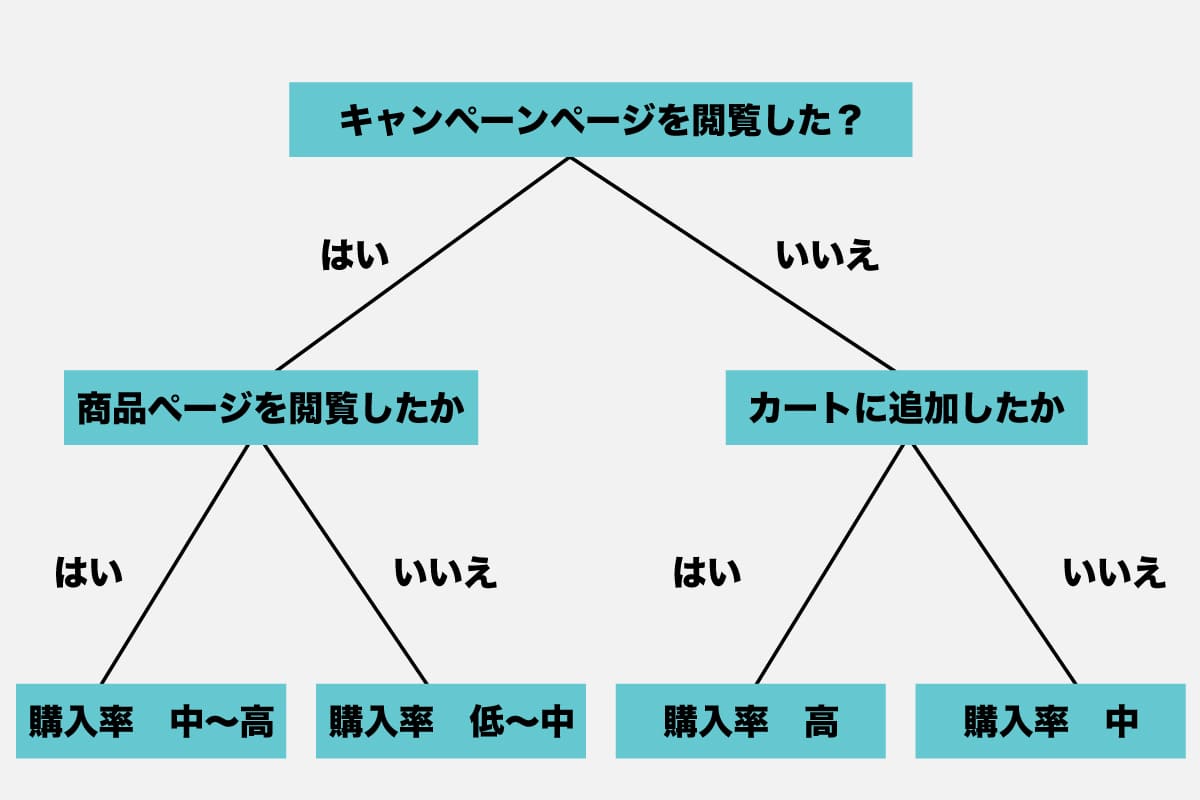

ディシジョンツリー分析:樹形図で分析する

ディシジョンツリー分析は、条件ごとにデータを分けて、樹形図で視覚的に示す分析手法です。データの分類だけでなく、新しいデータ予測にも活用されています。

例えば、ECサイトのキャンペーンページの閲覧やカート追加などの情報を基に条件分岐を行い、購入確率を視覚的に示すことで効果的なマーケティング施策を設計できます。また、この手法は図で結果を示せるため、他部門と共有しやすいメリットがあります。

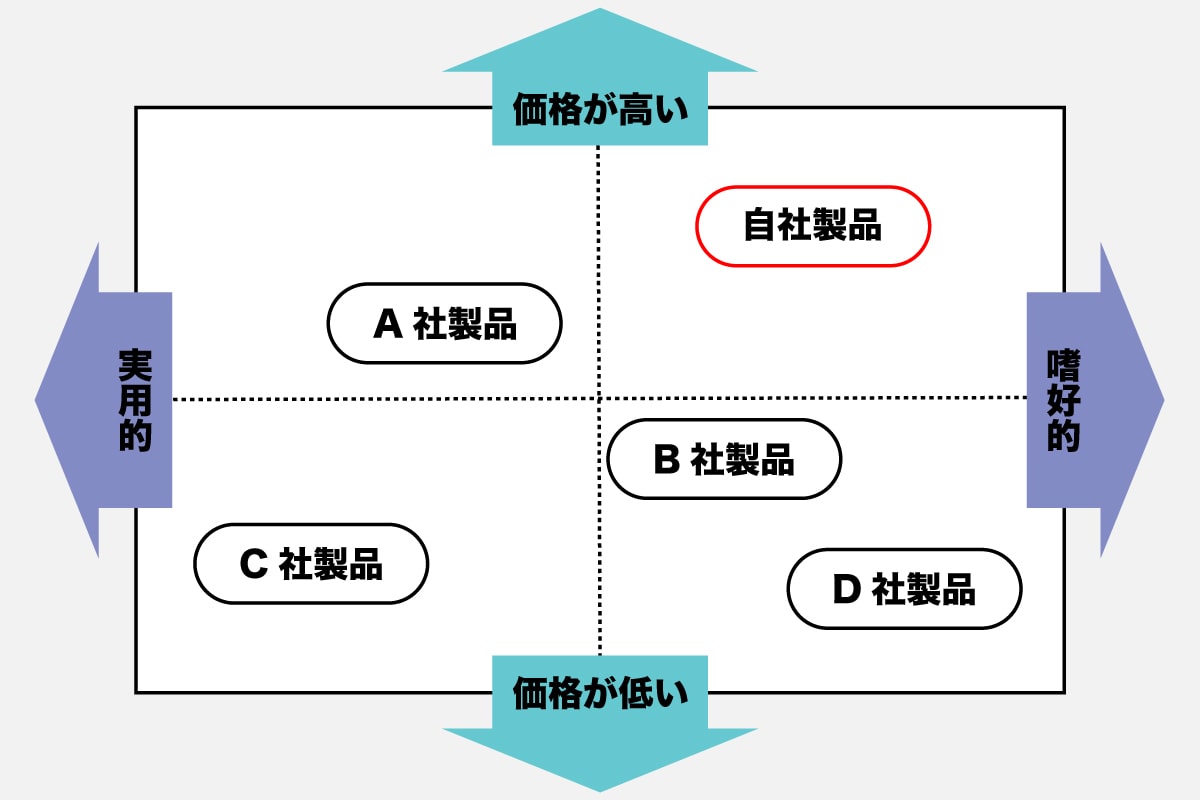

因子分析:要因を明らかにする

因子分析は、複数のデータに共通して影響を与えている共通因子(複数のデータに影響を与えていると仮定される因子)を明らかにする分析手法です。共通因子を原因として捉えて問題の構造を理解し、意思決定の要因を探すために活用されます。

活用例は、アンケート結果を基に商品のブランドイメージや価格帯を因子として分析し、競合マップを作成することで市場の全体像を視覚的に把握できます。

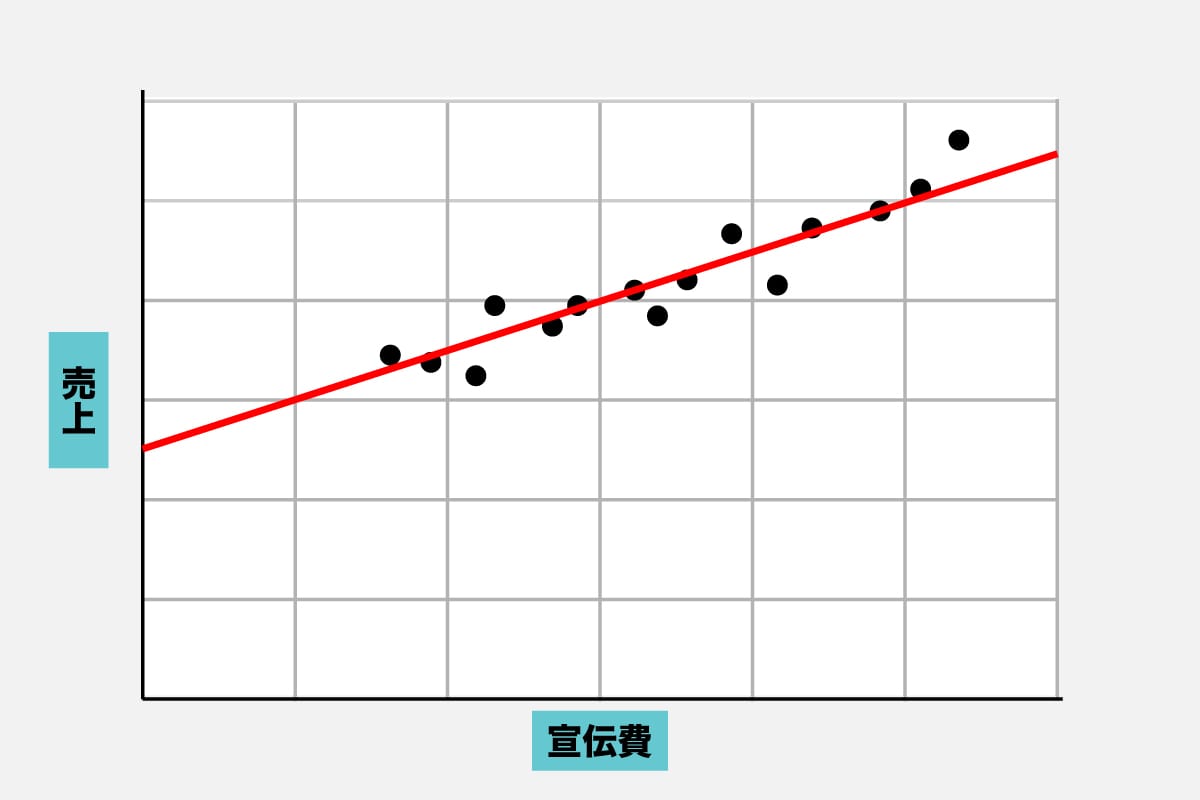

回帰分析:あるデータを他のデータを用いて分析

回帰分析は、目的変数(例:売り上げ金額など)を、説明変数(例:広告費やECサイトのアクセス数など)を用いて表現する分析手法です。回帰分析により、売上に影響を与える要因を明らかにし、将来の傾向を予測できます。

例えば、宣伝費とECサイトのアクセス数を説明変数、売上を目的変数に設定することで、どの施策が売上に最も影響を与えるかを予測できます。

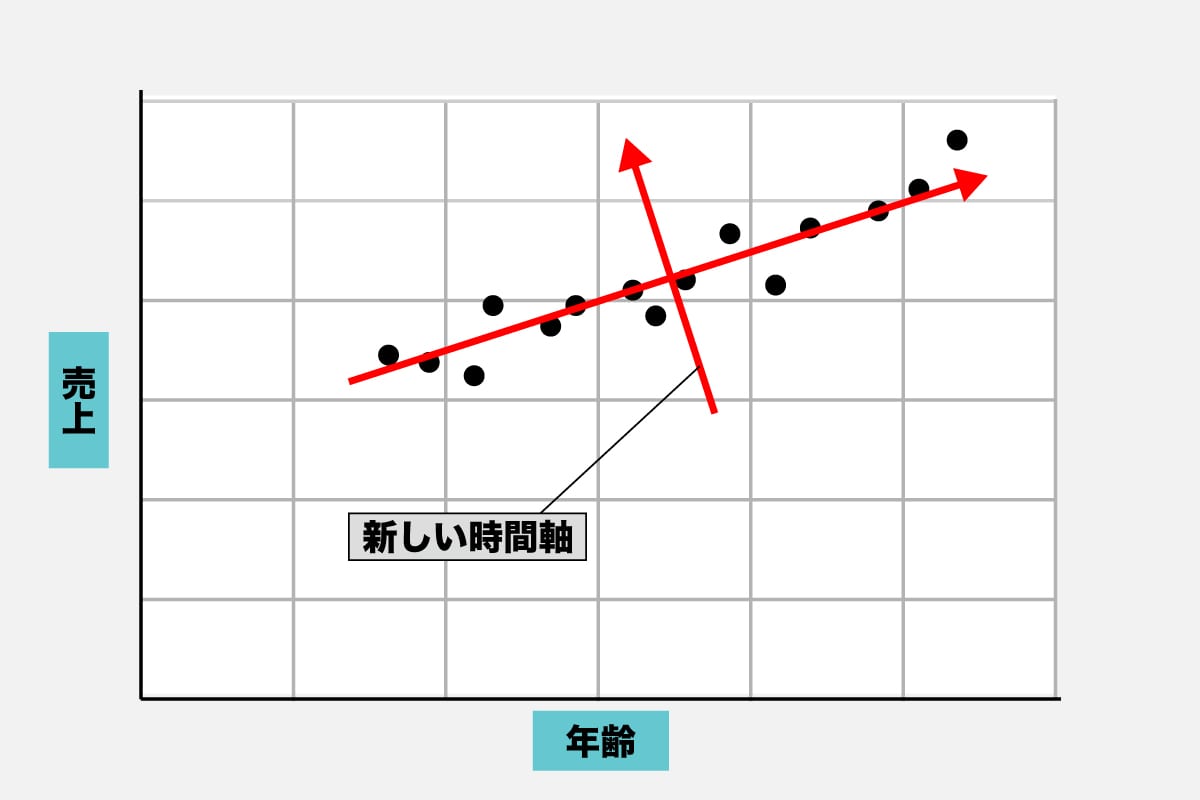

主成分分析:多数の変数データを少量に変換する

主成分分析は、複数の項目があるデータをまとめて、少ない数の要素に整理する方法です。データのばらつきが大きい方向を見つけ、新しい軸でデータを再構成します。

例えば、アンケート結果を簡易化して競合マップを作成したり、異常検知システムに適用したりすることで、効率的なデータ運用が可能になります。

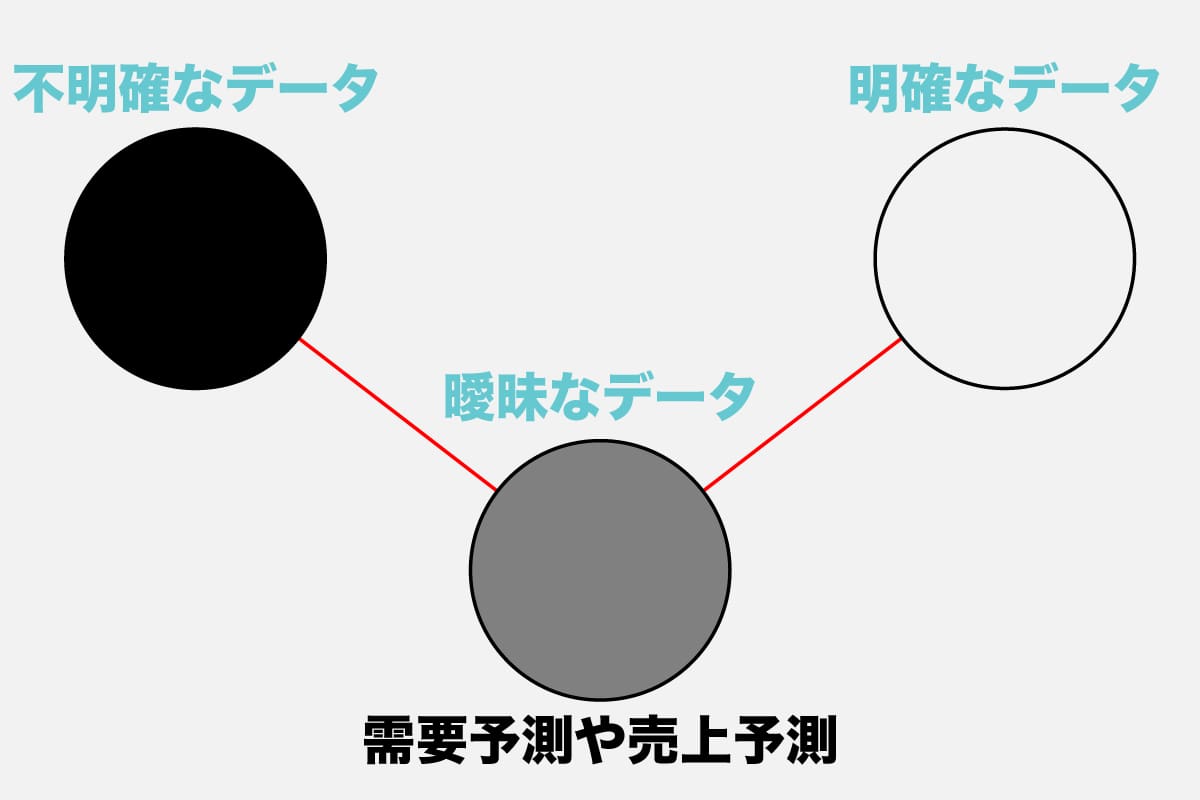

グレイモデルによる分析:データから先を予測する

グレイモデルによる分析は、灰色データ(少量のデータや不完全なデータ)から将来を予測する手法です。データは、内容が明確なものを「白」、不明確なものを「黒」、その中間の曖昧なものを「灰色」に分け、灰色データの内容を推定します。

例えば、過去数か月分の販売データから未来の需要の予測を行い、在庫管理や生産計画の改善に活用できます。グレイモデルは特にデータが少ない場合に効果を発揮するため、新規市場や製品の分析にも適しています。

データ分析の進め方

データ分析を行うには、正しい手順の理解が大切です。一般的なデータ分析の進め方は、以下のような手順で行われます。

1.問題定義・課題を明確にする

自社の経営上の課題を洗い出し、問題を明確化します。次に、データを用いて原因を特定し優先順位を付けることで、解決に向けた効率的なアプローチが可能になります。

2.仮説を立てる

従業員へのヒアリングや顧客アンケートなどを行い、課題の背景や原因を明らかにします。データを用いて原因を特定し優先順位を付けることで、解決に向けた効率的なアプローチが可能になります。

仮説を立てるときは、「市場」「競合」「自社」の3つの視点から、影響する要素を考えることが重要です。

「なぜその現象が起きたのか?」などの問いを繰り返し考え、課題の本当の原因を探るのに役立ちます。

3.施策を考案・検討する

仮説を立てたあとは、課題を解決する具体的な施策を考えます。複数の施策を比較検討する際には、効果・コスト・作業量・リスクのほか、実行の可能性や長期的な影響を考慮することで、より戦略的な選択ができます。

4.施策を実行する

施策が決まったら、計画に沿って実行します。実行前には、成果の計測方法や、実行後の対応をあらかじめ整理することが大切です。

施策を実行する際は、事前に検証すべきポイントを明確化し、必要なデータと指標を設定します。これにより、実行後の評価が効率的かつ正確になります。

5.効果を振り返る

施策の結果を振り返る際は、成功の要因や失敗の原因を深掘りし、次回の戦略に活かすための具体的な改善点を記録しておくことが重要です。評価だけでなく、原因を詳しく調べ、結果や気づきを記録することも大切です。

失敗の原因がわかれば同じ失敗を繰り返さずに済み、成功の理由が明確になれば他のプロジェクトにも応用できます。

まとめ

今回は、データ分析の基本的な意味やデータの種類、代表的な分析手法、分析の進め方を解説しました。データ分析とは、集めたデータから有益な情報や経営課題の解決に役立つヒントを見つける作業です。

分析に使用するデータは、「質的データ」と「量的データ」があり、目的に応じて使い分ける必要があります。

分析手法には状況や課題の内容によって、さまざまな種類から手法を選ぶことが重要です。データ分析で得られた結果から、データに基づく客観的かつ論理的な経営判断ができます。